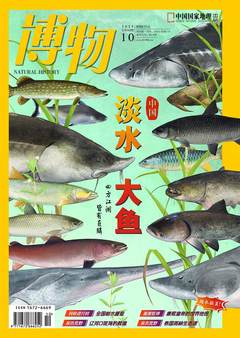

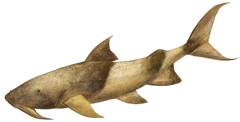

白鲟 分类:鲟形目,匙吻鲟科 国家一级保护动物(灭绝)

国内分布:曾见于长江、黄河、钱塘江等流域,东海及黄渤海

实测最大体型:4.34米 257千克

文献记载最大体型:7米 600千克

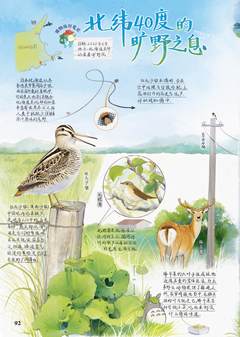

中国 淡水大鱼

巨魾 国家二级保护动物

分类:鲇形目

国内分布:澜沧江、怒江、红河流域

最大体型:2米 135千克

中国 淡水大鱼

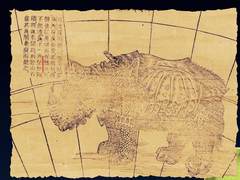

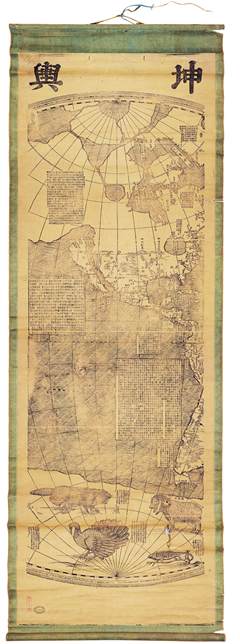

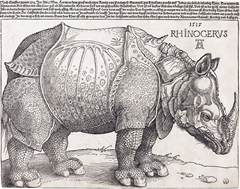

鼻角兽

这幅画是“套娃”,南怀仁的临摹对象是苏黎世博物学家格斯纳《动物志》中的犀牛图,《动物志》则参考了丢勒1515年创作的犀牛版画。那年,苏丹国王送了一头印度犀给葡萄牙国王,船只一到欧洲,就吸引了众多人围观。当时身在德国的丢勒并未亲眼见到犀牛,他根据一位目击者的描述与草图,融入诸多虚构与装饰性元素,画出了这幅版画。尽管不完全写实,这幅画还是广泛流传,一度成了欧洲人心目中犀牛的标准像。

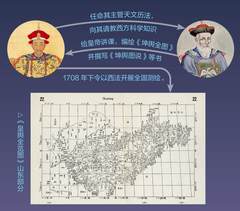

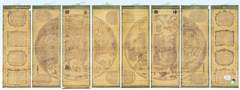

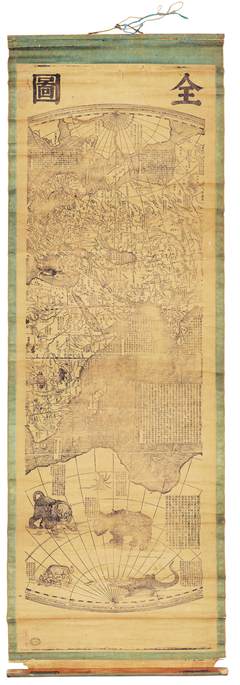

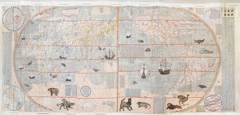

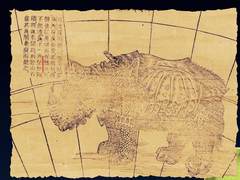

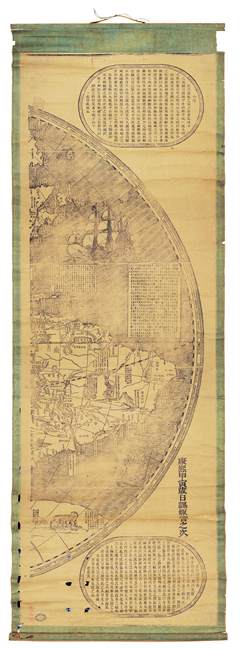

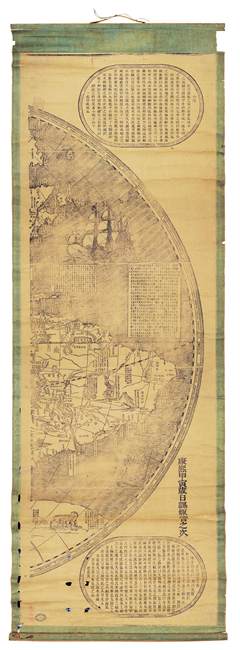

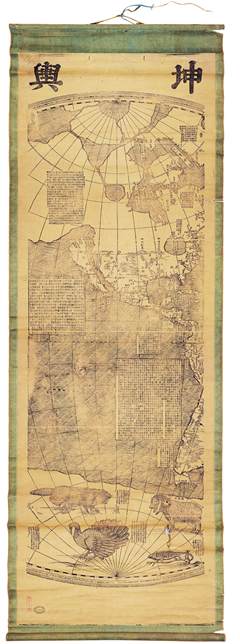

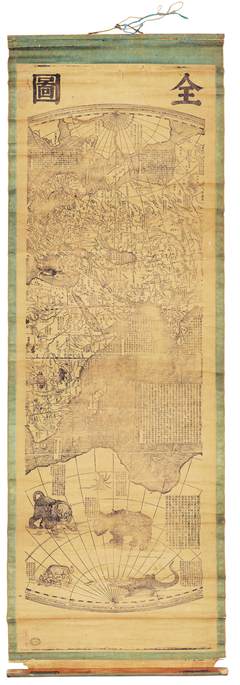

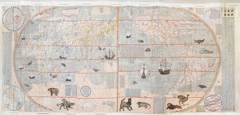

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

我国东北的赫哲族,有用鲑鱼皮制作鱼皮衣、鱼皮靴的传统。其中哲罗鲑的皮张大而厚实,很适合制衣。摄影/唐志远

欧鲇

分类:鲇形目,鲇科

国内分布:伊犁河流域

最大体型:2.8米 144千克

中国 淡水大鱼

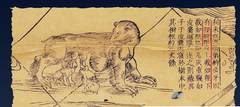

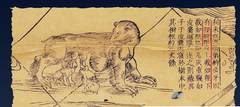

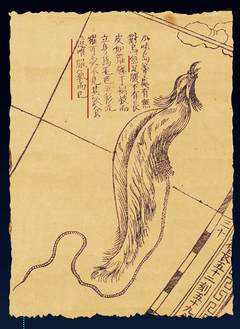

狸猴兽

此图摹自格斯纳的《动物志》,描绘的是一种负鼠。早在1500年,西班牙航海家就已将美洲的负鼠标本带回欧洲。这种动物特殊的育儿袋及其中的幼崽,令欧洲学界震惊,引发了诸多猜测(直到420年后,人们才弄清幼崽是自己爬进育儿袋的)。负鼠很快进入了欧洲的流行视觉文化,并成为新大陆的象征符号。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

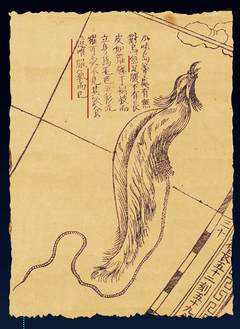

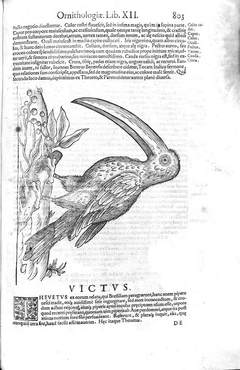

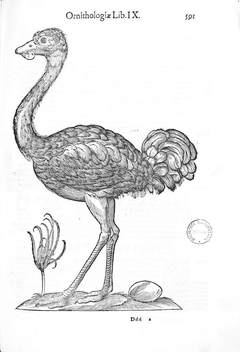

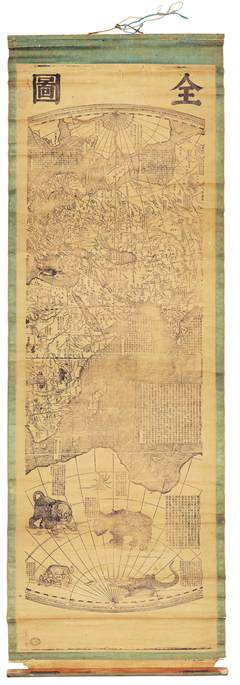

无对鸟

此图亦摹自《鸟类学》,为原产于新几内亚岛的大极乐鸟。16世纪,极乐鸟的标本被航海家带回欧洲,为便于运输,当时鸟的翅和腿皆被猎人除去。欧洲人由此形成了“极乐鸟天生无翅无脚、漂浮饮露、至死方落地”的讹传,赋予它们“天堂鸟”之称。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

宋《宋人扑枣图》。枣树是很皮实的植物,人们在采摘时,往往不必搭梯子精细对待,拿着竹竿敲打、让成熟果实自然落地即可。

中国枣江湖

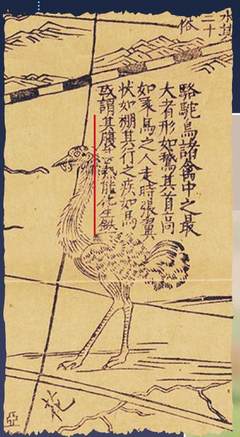

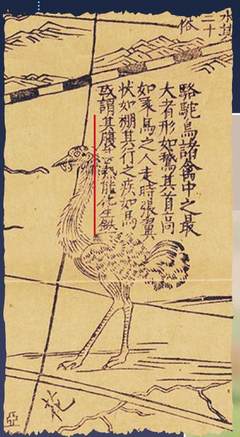

骆驼鸟

此图参考了意大利博物学家阿尔德罗万迪的《鸟类学》。由足部的二趾可知,这是一只非洲鸵鸟,南怀仁却误将其当作

了南美洲物产。注释称鸵鸟“其腹甚热,能化生铁”,这是中世纪便在欧洲流传的观点,可能当时人们观察到了鸵鸟会吞食坚硬的石块。实际上,鸵鸟并不能消化或熔化这些石头,把它们吞下去只是为了帮助研磨嗉囊中的食物。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

长江十年禁渔

总长6387公里的长江,是中国最长、水量最大的河流,流域人口多达4.6亿,也是众多水生动物的家园。但自20世纪以来,由于渔业滥捕、工业污染、船舶航运、水利开发等因素,长江生态逐渐恶化。到2010年左右,长江干流的渔业资源几近枯竭,白豚、白鲟、、鲥(shí)等多个代表物种销声匿迹。

为保护长江母亲河的流域生态,我国于2021年1月1日,正式启动长江“十年禁渔”工作:在长江干流和重要支流、湖泊的天然水域,实行为期10年的全面禁捕。截至2025年,长江的鱼类资源整体已有明显恢复。

图为长江宜昌段,跃出水面的长江江豚。经过多年持续保护,2022年普查显示其野生种群数量已达1249头,比2017年的1012头显著回升。

中国 淡水大鱼

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

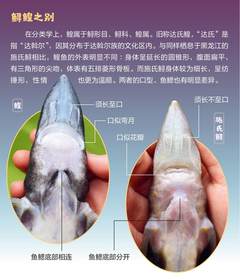

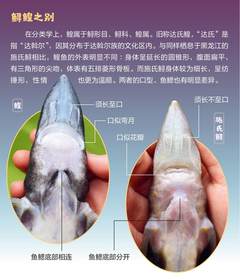

鲟鳇之别

在分类学上,鳇属于鲟形目、鲟科、鳇属。旧称达氏鳇,“达氏”是指“达斡尔”,因其分布于达斡尔族的文化区内。与同样栖息于黑龙江的施氏鲟相比,鳇鱼的外表明显不同:身体呈延长的圆锥形,腹面扁平,有三角形的尖吻,体表有五排菱形骨板。而施氏鲟身体较为细长,呈纺锤形,性情也更为温顺。两者的口型、鱼鳃也有明显差异。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

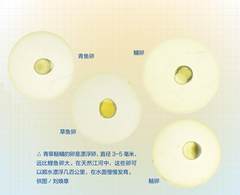

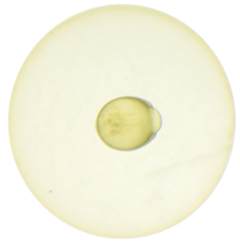

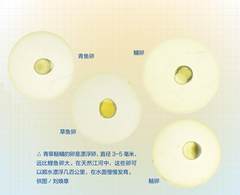

青草鲢鳙的卵是漂浮卵,直径3~5毫米,远比鲤鱼卵大。在天然江河中,这些卵可以顺水漂浮几百公里,在水面慢慢发育。

供图/刘焕章

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

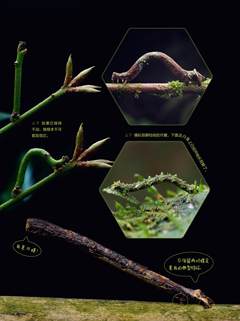

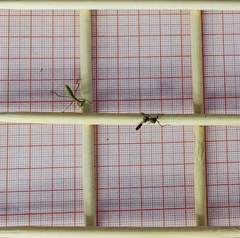

广斧螳对捕虫笼上的“唇膏”没兴趣,但它发现这里常有昆虫出没,于是在此设伏,打算“截胡”猪笼草的猎物。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

鲢和鳙的滤食方式

鲢、鳙同为滤食性鱼类,头大鳃大。这鱼鳃相当于它们的“鲸须”和“舌头”,不仅能筛出水体表层的浮游生物,同时还有味觉功能。

鲢鱼主要滤食浮游藻类,每片“鳃弓”上有细长而密集的“鳃耙”,彼此相连,如同一整片海绵,还能分泌黏液。这种结构能筛出细小的单细胞藻类,并把食材团成较大颗粒,以便吞咽(左图)。

相比之下,鳙鱼的鳃耙较短些,也不那么密集,更适合滤食直径稍大一些的浮游动物(右图)。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

利未亚洲狮

此图取自一幅荷兰铜版画《俄耳甫斯为动物演奏》。古希腊神话中,俄耳甫斯能用琴声和歌声吸引动物乃至树木、石头。画中他头戴月桂花环弹琴,被一群动物环绕,前景处有一只狮子。南怀仁将这只狮子绘入《坤舆全图》,配上“利未亚洲多狮”的文字解说,形成非洲狮的图文科普。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

草鱼、青鱼的进食方式

鲤科鱼口中无牙,但喉部有骨质的“咽齿”,可以简单加工食物。

草鱼嘴唇肥厚,能像食草兽类的唇一样“搂”住水草,送进口中;咽齿则像几排夹子,能切断水草(左图)。

青鱼的嘴巴向下开,适合取食水底的螺蛳等猎物。它的咽齿有点像人的臼齿(槽牙),喉咙上方还有一块坚实的角质垫,两者合力便可挤碎螺蛳壳(右图)。剖开青鱼喉咙、将角质垫取出后,可以加工打磨成光亮的“青鱼石”供人玩赏。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

捕虫笼空间狭小,内壁光滑、底部的消化液还有一定黏性,昆虫落入很难逃生。即便是彪悍的胡蜂,失足后也只能在牢笼里坐井观天。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

四大家鱼中,草鱼分布广,养殖多,烹饪方式极为丰富;青鱼因体大,大多加工成腌鱼、鱼丸,或只做肉质紧实的鱼尾(长江中下游称“划水”);鲢的做法比较依赖调料,鳙则主要以一颗大头入菜,素有“鳙鱼头、青鱼尾”之称。酸菜鱼(草鱼)

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

金环蛇:

害羞的“野生减速带”

眼镜蛇科下还有个环蛇属,金环蛇、银环蛇都属于这个分支。金环蛇在珠三角不太多见,但它们黑黄相间的警示色,在夜里也很显眼,被戏称为“野生减速带”。这种蛇体型大(能长到1.5米)、毒性强,性格却很温和。图中这条在镜头前盘作一团,将脑袋藏在身下,一副害羞的样子。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

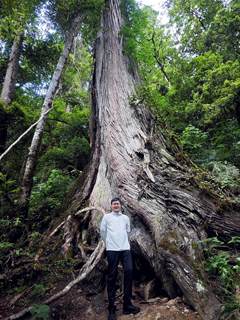

日期:2025/8/9

时间:1:25:06

地点:马来西亚 神山

飞虎百变隐神山

宋卡府位于泰国最南端,生物地理学上的“加央-北大年”线,从这里穿过。

去泰国雨林上生态课

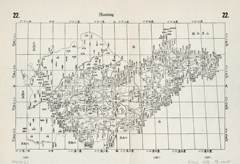

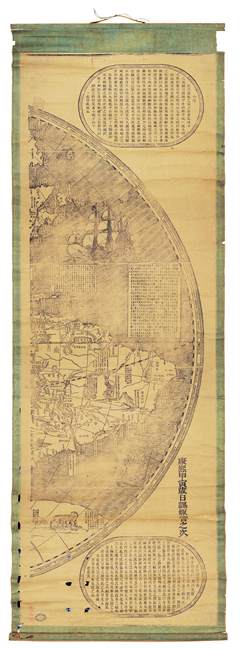

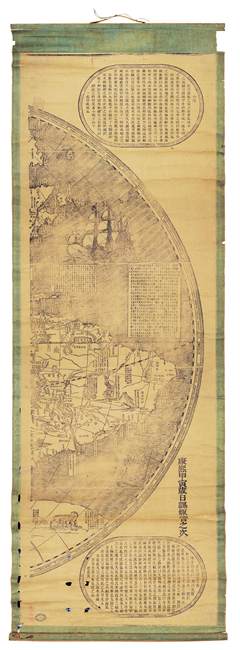

明代《武备志》中的《郑和航海图》(局部),描述了海外地形,但仍是采用中国传统的方格式平面布局。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

青鱼(黑鲩huὰn、螺蛳青)

国内最大鲤科鱼,体长可轻松破米。体色青黑,身躯长而粗壮,栖息于水域下层,爱吃螺蛳。

代表菜:红烧划水、青鱼煎糟

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

鲢(白鲢)

身体侧扁,头大,鳞片小而密,背部偏灰,腹部银白。栖息于水域上层,滤食浮游藻类,擅长跳跃。

代表菜:

水煮鲢鱼、鲢鱼炖豆腐

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

硼砂能提升面条、面包、香肠等食品的“卖相”,但对人体有害,因此我国《食品安全法》早就禁止在食品中添加它。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

鳙(花鲢、胖头鱼)

身体侧扁,头特大,鳞片小而密,体表密布黑色斑纹。栖息于水域上层,滤食浮游动物,不如鲢鱼活跃。

代表菜:

剁椒鱼头、拆烩鲢鱼头

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

适量的硼能促进作物生长。特别是依靠根瘤固氮的大豆、花生等豆科作物,硼元素能保证根瘤发育,为植株提供足够的氮元素。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

伞虎属于壁虎科,没有眼睑,即使睡觉也是瞪着眼睛的。

飞虎百变隐神山

草鱼(鲩鱼、草鲩)

国内淡水养殖最多、餐桌最常见。体色黄绿,身躯呈长圆筒形,栖息于水域中下层,取食水草。

代表菜:酸菜鱼、红烧草鱼、顺德鱼生、西湖醋鱼

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

银环蛇:咬你何必打招呼

银环蛇在珠三角,可谓夜里最常见的蛇类,10月尤其高频出没。它们个头不大,也就半米多长,但毒性猛烈(神经毒素),比大条的舟山眼镜蛇、金环蛇都厉害得多。而且它们的脾气很不稳定,面对威胁侵扰,有时会大幅度摆动身体示警,有时则没有任何警告、直接就咬。不过也不必太紧张,遇到了别惹它就好——毕竟它们也不愿意在人类身上浪费毒液。就我观察,这个时节它们喜欢在水边捉小鱼吃。图中这条就在吞吃鳝鱼。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

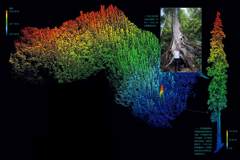

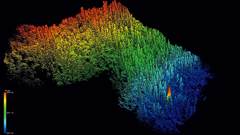

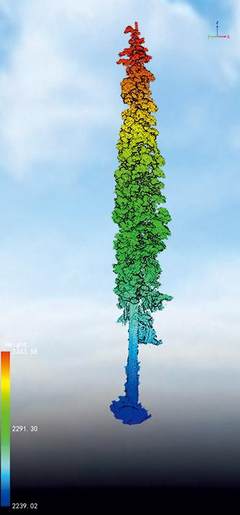

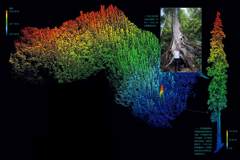

亚洲最高树所在群落的激光雷达点云图,不同颜色代表不同海拔。右下角那棵红色的树,就是中国树王——102.3米的西藏柏木(它的颜色是为标注而专设,与海拔无关)。

中国“树口”普查

环纹华珊瑚蛇:温柔“小红”爱壁虎

环纹华珊瑚蛇(眼镜蛇科华珊瑚蛇属)体型更小,珠海市记录极少有超过50厘米的。这种小蛇精致漂亮,夜晚在厚厚的落叶层中爬行,捕猎壁虎和石龙子等“小蜥蜴”。它们的情绪比金环蛇更稳定,完全没有毒蛇的气场,我从没听说过它们咬人。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

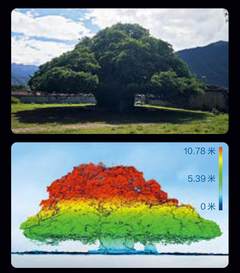

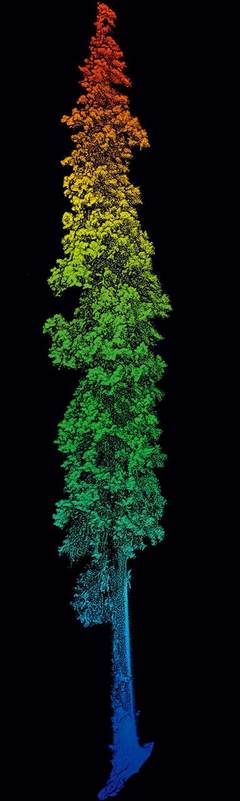

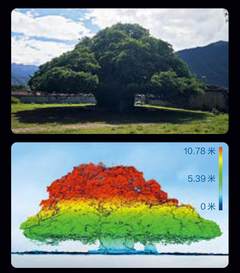

雅鲁藏布大峡谷内1600多岁的古桑树和它的激光雷达点云图,不同颜色代表不同高度。

中国“树口”普查

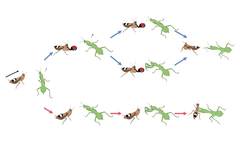

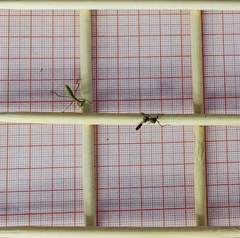

图解“打拳”行为实验结果

遇到捕食者时,巨腿螳伸展前足可以分散对方注意力,延缓对方接近速度(a),阻止对方攻击(b)或者将攻击焦点转移到前足上(c),所有这些情况都有利于帮助巨腿螳逃走。

螳螂打拳为哪班?

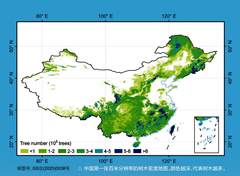

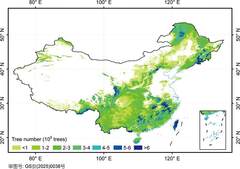

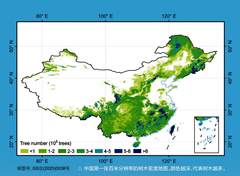

中国第一张百米分辨率的树木密度地图。颜色越深,代表树木越多。

中国“树口”普查

南方大口鲇

分类:鲇形目,鲇科

国内分布:长江及以南水域

最大体型:2米 45千克

中国 淡水大鱼

长丝

分类:鲇形目,科

国内分布:澜沧江流域

最大体型:1.4米 56千克

国家一级保护动物

中国 淡水大鱼

施氏鲟 国家二级保护动物

分类:鲟形目,鲟科

国内分布:黑龙江、松花江、乌苏里江流域

最大体型:2.9米 200千克

中国 淡水大鱼

花鳗鲡 国家二级保护动物

分类:鳗鲡目,鳗鲡科

国内分布:华东、华南沿海及入海河流,西南地区亦有分布

最大体型:2米 35千克

中国 淡水大鱼

猪笼草雌雄异株,雄花完成使命后很快枯萎,雌花授粉后则会长出大量长条状果实。果实内的种子细长轻盈,可随风飘到很远的地方。图雄花

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

华窗毒蛾的面相也很出彩:“冰河世纪”风格的大眼睛炯炯有神。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

鳇 国家一级保护动物

分类:鲟形目,鲟科

国内分布:黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江流域

最大体型:5.6米 1140千克

中国 淡水大鱼

捕虫笼入口处的唇状结构上分泌糖分,吸引嗜甜的昆虫。这只麻蝇眼看就要落入陷阱了。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

鳡

分类:鲤形目,鲴科

国内分布:广布东部地区,自黑龙江流域至珠江流域

最大体型:2米 54千克

中国 淡水大鱼

曙厉蝽的刺吸式口器犹如长矛,隔老远就能枪挑毛虫,然后注射消化液,溶解其体内组织然后吸食。

10月 毒蛇呼呼吹海风,螳螂截胡傍猪笼

中华鲟 国家一级保护动物

分类:鲟形目,鲟科

国内分布:长江流域、黄海及东海,曾见于黄河、闽江、珠江等流域

最大体型:3.46米 600千克

中国 淡水大鱼

2014年11月,我在雪后的祁连山区,拍到结成群的雄性马鹿。可惜它们很年轻,鹿角还不大。

祁连暮色苍茫 坡顶马鹿成行

鯮 国家二级保护动物

分类:鲤形目,鲴科

国内分布:曾广布于长江流域等东部地区

最大体型:2米 50千克

中国 淡水大鱼

怀头鲇

分类:鲇形目,鲇科

国内分布:黑龙江、辽河流域

最大体型:2.2米 54千克

中国 淡水大鱼

岩羊

祁连山区偶蹄目食草动物中,马鹿的邻居有藏原羚和岩羊。藏原羚主要在高山草甸觅食,岩羊善于攀爬岩壁陡坡,而马鹿则喜欢在林地边缘出没。

祁连暮色苍茫 坡顶马鹿成行

黄鳍结鱼

分类:鲤形目,鲤科

国内分布:伊洛瓦底江支流的龙川江

最大体型:1.7米 54千克

中国 淡水大鱼

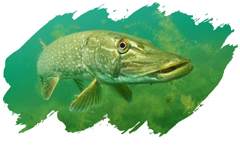

白斑狗鱼

分类:狗鱼目,狗鱼科

国内分布:额尔齐斯河流域

最大体型:1.5米 28千克

中国 淡水大鱼

百露国鸡

此图也参考了《鸟类学》,画的是被美洲印第安人驯化的鸟类——火鸡。“百露国”是明清时对秘鲁国的音译。图中火鸡头部有明显的肉垂,尾羽展作扇形,是按雄鸟特征画的。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

哲罗鲑 国家二级保护动物

分类:鲑形目,鲑科

国内分布:黑龙江、嫩江、额尔齐斯河等流域

最大体型:2.1米 105千克

中国 淡水大鱼

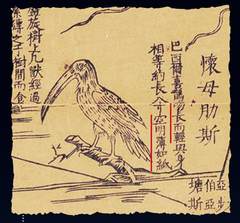

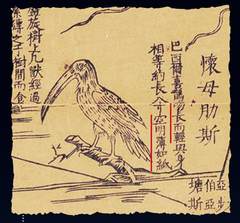

巴西尔喜鹊

其实是原产于南美洲的巨嘴鸟,长着夸张的大喙。此图参

考仍是《鸟类学》,说明文字中“吻长而轻……空明薄如纸”,是对巨嘴鸟喙部质感的准确描述。不过,图中的巨嘴鸟体态干瘪,估计《鸟类学》的作者也只见过标本,是照着死鸟画的。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

从上世纪80年代到本世纪初,不时有人在喀纳斯湖边登高望远,看到湖面上的“巨鱼身影”。但至今湖中从未发现过,比常规体型哲罗鲑更大的鱼。绘图/孟凡萌

哲罗鲑 “湖怪”魅影,冷水煞星

巴西尔喜鹊

其实是原产于南美洲的巨嘴鸟,长着夸张的大喙。此图参

考仍是《鸟类学》,说明文字中“吻长而轻……空明薄如纸”,是对巨嘴鸟喙部质感的准确描述。不过,图中的巨嘴鸟体态干瘪,估计《鸟类学》的作者也只见过标本,是照着死鸟画的。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

骆驼鸟

此图参考了意大利博物学家阿尔德罗万迪的《鸟类学》。由足部的二趾可知,这是一只非洲鸵鸟,南怀仁却误将其当作

了南美洲物产。注释称鸵鸟“其腹甚热,能化生铁”,这是中世纪便在欧洲流传的观点,可能当时人们观察到了鸵鸟会吞食坚硬的石块。实际上,鸵鸟并不能消化或熔化这些石头,把它们吞下去只是为了帮助研磨嗉囊中的食物。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

百露国鸡

此图也参考了《鸟类学》,画的是被美洲印第安人驯化的鸟类——火鸡。“百露国”是明清时对秘鲁国的音译。图中火鸡头部有明显的肉垂,尾羽展作扇形,是按雄鸟特征画的。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

此图亦摹自《鸟类学》,为原产于新几内亚岛的大极乐鸟。16世纪,极乐鸟的标本被航海家带回欧洲,为便于运输,当时鸟的翅和腿皆被猎人除去。欧洲人由此形成了“极乐鸟天生无翅无脚、漂浮饮露、至死方落地”的讹传,赋予它们“天堂鸟”之称。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

鼻角兽

这幅画是“套娃”,南怀仁的临摹对象是苏黎世博物学家格斯纳《动物志》中的犀牛图,《动物志》则参考了丢勒1515年创作的犀牛版画。那年,苏丹国王送了一头印度犀给葡萄牙国王,船只一到欧洲,就吸引了众多人围观。当时身在德国的丢勒并未亲眼见到犀牛,他根据一位目击者的描述与草图,融入诸多虚构与装饰性元素,画出了这幅版画。尽管不完全写实,这幅画还是广泛流传,一度成了欧洲人心目中犀牛的标准像。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

展缸中的鳇鱼,游起来总是不紧不慢、从容淡定,颇有王者风范。只是厚厚的“嘴唇”和唇前的四根“小胡子”(吻须)略显滑稽。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

仰面朝天肚量大

斑海豹的睡姿丰富多彩,以趴着和不同角度地侧卧为主,这种完全仰面朝天的,可能都是心宽体胖的豪放之士。我猜它一定在梦里大饱口福,嘴角上扬的弧度出卖了它。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

以矿泉水闻名的浙江千岛湖,每年秋天都会上演“巨网捕鱼”—人们数十年来在湖中放流鲢鱼、鳙鱼,让它们吞食浮游生物以保护水质,同时又创造了渔业价值。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

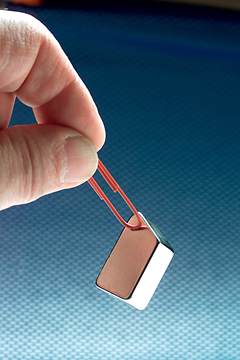

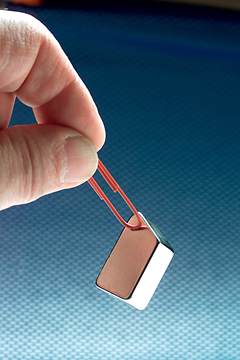

钕(nǚ)铁硼磁铁,是用钕、铁、硼三种元素组成的磁铁。其磁性远强于传统磁铁材料——四氧化三铁(参见本刊2025年7月号“元素志”),如今广泛应用于计算机磁盘和各种机械设备中。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

中华鲟能活多久?

看到一条体型巨大、姿态雍容的成年中华鲟,或许你会下意识地把它当成“百岁老鱼”。实际上,中华鲟的自然寿命远不如人类,只有40年左右。

中华鲟小时候生长很快,人工饲养下雄鱼平均每年增重5~8千克,雌鱼增重8~13千克,10岁时就能长到50多公斤。通常雄鱼9岁、雌鱼14岁左右达到性成熟,在鱼类中算是相当“晚熟”的。

中华鲟 “长江鱼王”前路漫漫

森林“CT”怎么做

激光雷达扫描森林的原理,其实有点像“CT”“B超”等医学影像技术:激光雷达发射出的高速激光脉冲打到叶片、树干、地表后返回,利用每个脉冲打到树木上的坐标点,构建出森林的三维点云模型。同时借助计算机处理数据,在终端实时反映每棵树的空间位置、高度、冠幅等信息。最后在AI算法的辅助下识别出单株树木,得出树木数量与密度信息。

激光雷达采集到的数据会实时生成画面,将每棵树木分割出来,并随机赋色,成像画面有时像马赛克彩色玻璃窗一样。

中国“树口”普查

印度犀也叫独角犀,它们肩颈臀腿处有明显的皮褶,宛如披甲的造型令人印象深刻。丢勒根据二手信息描绘时,将腿部皮肤画成了鳞片状,南怀仁也以讹传讹,在文字说明中写它们“有鳞介”。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

椰枣

棕榈科植物海枣的果实,看全株就像椰子树结出了枣子,因此得名。国内能吃到的基本都是它的干果,滋味齁甜、有嚼劲。

中国枣江湖

南酸枣

是一种漆树科植物,成熟时果肉质地好似黏液,味道很酸,比起鲜吃,更常加糖加工成南酸枣糕。其果核是文玩菩提子的一种,因为有五个凹槽,横切面则有5~6个孔,被称为“五眼六通”。

中国枣江湖

抚远的“三江生态馆”,展出了我国最大的鳇鱼标本——身长3.6米,体重550多公斤,根据鱼鳍取样检测,其年龄约为108岁。在俄罗斯境内的黑龙江下游江段,还记录过体长5米、重达1吨的鳇鱼。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

幕后凶手的微笑

成年斑海豹春季也要换毛。图中这只背部“中轴线”的一溜毛先褪掉,好似睡着时有人恶作剧,给它剃了个“中分”发型。我拍摄时,发现它左后方那位,刚巧露出“幕后凶手”的得意表情。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

2024年10月,江苏句容二圣水库秋捕期间,一条近50公斤重的大青鱼被捕获。青鱼是国内最大的鲤科鱼,在食物丰富的水域常能长成“河中巨物”。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

甘菊看上去的一朵小黄花实际是一个头状花序,由多朵小花聚集而成。

甘菊 花叶甘美傲金秋

图为出土于辽宁西部的刘氏原白鲟化石。

现代鲟类身上,依然能看到这位1.45亿年前远古“前辈”的影子。

中华鲟 “长江鱼王”前路漫漫

鳡是凶悍的肉食鱼,但和其他鲤科鱼一样口中无牙,靠喉咙中的“咽齿”咬住猎物。

摄影/白猛

中国 淡水大鱼

南太平洋塔希提岛的花鳗鲡。作为洄游鱼,它们分布极广,成体可见于太平洋、印度洋沿岸数十个国家和地区,但如今全球种群都面临威胁。

中国 淡水大鱼

雄性火鸡在求偶时也会像孔雀一样“开屏”,展开尾羽进行炫耀。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

喀纳斯湖是个狭长、幽深的高山堰塞湖,最深处达188.5米。2025年8月,科学家还在喀纳斯湖118米深处,发现了两尾杜父鱼。

哲罗鲑 “湖怪”魅影,冷水煞星

渔政工作人员放归被渔民误捕的鳇鱼。在2021年发布的新版《国家重点保护野生动物名录》中,鳇鱼的保护等级从“国二”提升为“国一”。渔民作业时如果有鳇鱼入网,会上报给渔政部门,工作人员为鳇鱼体检、记录,如果其健康无忧,就会放归自然。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

草鱼的身材呈长圆筒形,适合在水底的水草丛中穿行,故又有俗名“草棍子”。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

碧玺是硼铝硅酸盐矿物——电气石(图1)的宝石名称,以光彩丰富变幻著称。同一块碧玺可能不止一种颜色,如横截面内部红、外层绿的“西瓜碧玺”(图2)。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

饲养员在给水族馆里的中华鲟喂食。国内一些水族馆因为场地、设备条件好,承担了部分救助、饲养中华鲟的工作。

中华鲟 “长江鱼王”前路漫漫

团队还研发出由无人机携带的高空枝剪,可采集到那些格外高大的树木顶端的枝叶,探究其生长秘密。

中国“树口”普查

非洲鸵鸟常常取食灌木枝叶,会吞下一些小石块来帮助研磨难消化的植物纤维。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

沙枣

新疆特产水果,因长得像枣又耐干旱而得名,实际上来自胡颓子科。味道香甜,口感则因淀粉含量高而比红枣更粉糯,甚至可以磨成粉制作面点。

中国枣江湖

鲢、鳙能吞食水面浮游生物,已是国内河湖水质治理的两员大将。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

野菊和甘菊形态近似,叶片分裂方式不同:野菊叶片仅仅羽状分裂;而甘菊的叶片羽状分裂后,裂片还会再分裂。

甘菊 花叶甘美傲金秋

硼单质粉末。硼虽是非金属元素,但单质晶体呈黑色,有金属光泽,与一些金属元素很像。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

中华鲟吃什么?

中华鲟个头虽大,但性情温顺,主要取食体型小、移动缓慢的底栖类动物。

幼鱼时期的中华鲟,主要以昆虫幼虫、浮游生物及有机碎屑等为食。到河口水域长大些后,开始捕食虾蟹、小鱼等猎物。入海后,它们主要捕食小型鱼类,虾蟹等甲壳类次之,软体动物相对较少。至于由海入江洄游、繁殖期间的中华鲟,在淡水中基本不进食,全靠之前的营养储备硬撑。

图中华鲟的嘴巴位于腹面,嘴前还有四根吻须,便于探测、取食水底的小型猎物。摄影/唐志远

中华鲟 “长江鱼王”前路漫漫

手持激光雷达设备在林下扫描,可以获得树干形态、胸径等信息。

中国“树口”普查

潜水员与多瑙哲罗鲑同游,可见其修长、健壮如鱼雷般的身形。多瑙哲罗鲑主要分布于东欧,是与哲罗鲑同属的欧洲近亲,体型、习性与之相仿。

哲罗鲑 “湖怪”魅影,冷水煞星

东北抚远江河湿地风光。抚远位于黑龙江与乌苏里江的交汇处,隔河与俄罗斯相望。鳇鱼、施氏鲟、大马哈鱼、哲罗鲑等众多鱼类在这里繁衍生息。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

出生后两三个月的小斑海豹,像撒上奥利奥碎屑的麻薯团。斑海豹妈妈的乳汁脂肪含量非常高,故幼崽在哺乳期“疯长”,有记录一天增重可达4公斤。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

祖传“地瓜芽”,尾巴翘上天

斑海豹有尾巴吗?——类似鱼尾鳍的部分,其实是海豹后腿和脚演化成的后鳍肢,不过功能跟鱼尾巴一样,是游泳的主要推进器。而海豹真正的尾巴也还在,只是退化得非常迷你,平时藏在鳍脚之间不易发现。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

泰国南部雨林里的生灵

本页图为泰国假期课程里,学生和摄影师拍摄到的部分雨林生态物种。图为东南亚特有的郁乌叶猴。

去泰国雨林上生态课

十几年来,郭庆华团队为方便“数树”,也在自主研发装备。他们整合出“空地一体化”遥感平台(包括无人机、背包、手持和车载激光雷达系统等设备),还在确保无人机稳定飞行、林下自主避障方面取得很大突破。前几年,他们还让机器狗搭载上激光雷达,帮助科研人员在地面采集数据,减少人力消耗。

中国“树口”普查

实验的两大主角:捕食者长菱背螳,被捕食者基黑异巨腿螳。这里用的都是螳螂若虫,此时的它们雌雄差异小,可以减少体型对实验结果的影响。

螳螂打拳为哪班?

哲罗鲑头宽嘴大,口中有大量向后倾斜的尖牙。它能捕食体长接近自己一半的鱼,还会捕食水边的鸟、鼠、蛙等猎物。

哲罗鲑 “湖怪”魅影,冷水煞星

另一种则不是枣,而是柿属植物“君迁子”的果实,也被叫做野柿、小柿。它成熟时本是金黄色的,风干以后变黑、变皱,形似黑枣,故也被冠以此名。君迁子黑枣可以作为干果直接吃,也会用来做糖葫芦。

中国枣江湖

纪念抗战胜利80周年阅兵式上,接受检阅的国产“鹰击-17”高超音速反舰导弹。含硼材料可用于高超音速飞行器的表面防热涂层,而添加硼纳米颗粒的燃料,还能让它动力更强劲。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

冷灰蝶后翅花纹和尾突的组合 看起来像是头部,可以欺骗捕食者转移攻击部位。

摄影/姚骊

17世纪初的《坤舆万国全图》,传为利玛窦所绘,采用椭圆投影法,形态与今天常见的世界地图相仿。原图已失,现存版本为明朝万历皇帝命人绘制的摹本。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

哲罗鲑在哈萨克语中称作“吾勒肯克孜勒”,意为“大红鱼”。喀纳斯湖怪据说也是大红鱼的样子,其实哲罗鲑只在繁殖期鳞片才变红。

哲罗鲑 “湖怪”魅影,冷水煞星

青枣:蜜枣原身,逆袭水果

除了各种正统的枣,水果市场上还有一种个头更大的“青枣”,也叫“牛奶枣”。它其实是枣的亲戚,物种正式名为滇刺枣。虽名中带“滇”,但它并非云南土著,而是原产于我国四川、广西两地。原生的滇刺枣成熟后会变黄,而且逐步变软,不适合鲜食及运输,更多是糖渍加工成一款经典蜜饯——无核蜜枣。

它的水果之路源自台湾省对它的品种研发。台湾研发的“高朗1号”青枣果实大、成熟后不变软,味道清甜、汁水丰富,成功解决了运输和鲜食问题,让青枣跻身水果行列,身价倍增。在福建、广东等地,青枣20多年前就已进入水果市场,人们认识它比认识冬枣更早。

中国枣江湖

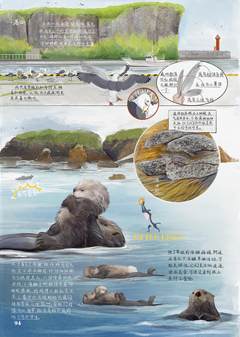

西太平洋斑海豹,辽东湾越冬繁殖

在海豹家族中,西太平洋斑海豹(先前称“斑海豹”)是体型较小的物种,成年体长1.2~2米,重100公斤左右,以甲壳类、鱼类和章鱼等头足类动物为食。它们主要分布在太平洋西北部,北起白令海峡以北的楚科奇海,南达我国的渤海、黄海,共有8个繁殖区。辽东湾一带是最南端的一个。

每年冬季,会有为数不少的种群来到辽东湾的浮冰区产仔育幼。海冰融化后,斑海豹开始陆续南迁,但整个春季,仍会有大量斑海豹在辽河口自然保护区的海岸停留——辽河口一带咸淡水交汇,鱼虾蟹贝富集,海豹的食物资源充足。直到5、6月,这批斑海豹才会离开辽东湾(也有零星个体全年停留),游至朝鲜、韩国海域。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

南美洲玻利维亚的高原盐湖——科罗拉达湖,湖中富含钠、镁、硼砂和石膏等矿物质,甚至还有硼砂沉积出的白色沙洲。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

大航海之后,许多活体狮子被从非洲运送到欧洲,成为街头马戏团的“演员”。南怀仁为狮子写的解说,有“畏雄鸡车轮之声”“常时病疟”“掷以球则腾跳转弄不息”等描述,很可能来自对马戏团驯养狮子的观察。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

大马哈鱼属于鲑科、大马哈鱼属,是哲罗鲑的远亲,以成年后从海入河的繁殖迁徙闻名。繁殖期的雄性大马哈鱼,会穿上“婚礼服”:体色变红,嘴尖也变成钩子状。

哲罗鲑 “湖怪”魅影,冷水煞星

躺平也有千姿百态

辽河口食物丰富,没有天敌,我们看到的斑海豹,一天大部分时间都在躺着睡觉、晒太阳、做泥浴……经常一整群一整天都不挪地。我起初好奇这群胖子不会是晚上才下海觅食吧?结果夜晚用无人机红外监测,发现它们大多还是在滩涂上躺着。估计这里的海鲜足够多,它们花很短时间下趟水,“饭来张口”就行。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

人工辅助排卵后,对鳇鱼的伤口进行缝合。

供图/抚远市水产局

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

东南亚特有的老虎兰,能长到3米高,是世界上个头最高的兰花之一。

去泰国雨林上生态课

硼砂(四硼酸钠)是一种常见的含硼矿物,为白色块状,失去结晶水后变为白色或无色粉末。

硼 恶魔“蝙蝠”?工业新星!

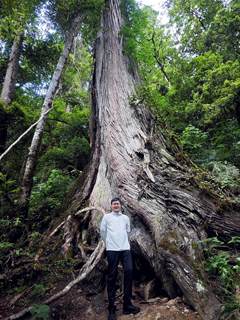

郭庆华教授站在中国第一巨树——102.3米的西藏柏木前。

中国“树口”普查

负鼠是美洲大陆特有的动物,南怀仁的文字注释却写成了利未亚洲(非洲)。负鼠妈妈具有育儿袋或特殊的侧腹褶,新生儿会自己攀爬入内,在其中吃奶成长。断奶之后,妈妈将它们全都驮负在身上活动,由此得名“负鼠”。

《坤舆全图》康熙皇帝的博物读本

梨枣

原产山西,果实大,呈梨形,表面不太平滑,果皮中厚,果肉松脆。

中国枣江湖

这头斑海豹受惊下水后,又冒头换气。小家伙好奇心挺重,并不着急上岸,围着船游了好几圈。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

把鳇鱼捞出水面进行体检。鳇鱼生命力顽强,离开水后依然可以活数小时。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

利用无人机悬挂的激光雷达设备,可以扫描森林树冠层,获取树木冠幅等多维度信息。

中国“树口”普查

蟠枣

由梨枣与其他品种杂交选育而来,南北皆有种植。果形扁圆,略似蟠桃,表面光滑有光泽。果肉脆嫩,酸甜适口。

中国枣江湖

鲟鳇鱼幼苗养殖场。鱼苗发育的每个阶段,都要像人类婴幼儿各个年龄段喝不同奶粉一样,饲喂不同的饵料,水温、水质和含氧量等也得相应调整。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

鱼雷入水vs.梦下饺子

我们靠岸放监测仪器时,海豹纷纷逃入水中,仿若鱼雷入水。辽河口的海豹们在岸上,会把跟船的安全距离设定在20~30米,船越界它们就下水。不过也会有自己吓唬自己的乌龙情况。有次我观察到,一位“梦之豹”睡得正香,可能忘了自己躺在土崖边缘,一翻身“扑通”掉进海里。被落水声惊醒,海豹群开始沸腾。半梦半醒之间,大伙儿顾不上细看有没有危险,全都卯足了劲儿“蛄蛹”着往海里冲,跟下饺子一样。现有研究表明,斑海豹属于开放种群,没什么组织制度,更没有专门的哨兵,按我们人类的话说,就是“乌合之众”。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

头鱼宴上,

不跳舞的是英雄

曾雄踞北方的辽国,有举办“头鱼宴”的传统:皇家春季狩猎时,凿开冰封江面、捞起大鱼,宴请东北各部落首领以宣示权力。辽天庆二年(公元1112年)的“头鱼宴”上,辽帝命令一众女真酋长跳舞助兴,只有完颜部首领阿骨打坚决不从,赢得各部落钦佩。两年后,阿骨打起兵反辽,敲响了辽帝国的丧钟。

青草鲢鳙 最“亲民”的鲤科四巨头

鱼子酱不是“酱”,而是加盐腌制的鲟鳇鱼卵。鲟鳇鱼的卵粒径大、营养丰富,在欧洲、西亚、中亚许多国家被视为美味珍馐。有时红色且大个的鲑鱼卵也被称为“鱼子酱”,但严格来说不算“正宗”。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

黑枣

有两种,一种真是枣——由红枣在高温高湿状态下发酵而成,过程中发生美拉德反应,使红枣变成深黑色,原理与黑蒜相似。这种黑枣常常用来泡茶。

中国枣江湖

通过无人机在空中俯瞰,滩涂上的斑海豹如同正在晾晒的小鱼干。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

葫芦枣

是枣的变种之一,主产河北,北京也有少量栽培。果实形状特殊,像个倒挂的葫芦,风味与冬枣近似。

中国枣江湖

在中国水产科学院黑龙江水产研究所的实验室,工作人员在给鲟鱼、鳇鱼幼苗打标签。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

冬枣

原产华北,果实近圆形,表皮平滑,黄绿色带红色斑。它的果肉甜脆细嫩,是我国商业化程度最高、栽培面积最大的鲜枣品种。

中国枣江湖

监测中区分斑海豹的雌雄,通常需要看腹部末端的生殖器。因为它们的第二性征不明显,且雄性仅略大于雌性,群体中个体、年龄的差异比较大,看体型也不易确认。摄影/田继光

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

马牙枣

华北到西南地区皆有种植,果实长锥形至长卵形,下圆上尖,形似马牙。是早熟品种,多汁味甜。

中国枣江湖

大家通过“蚂蚁森林”小程序种的梭梭,因为高度、覆盖度还达不到学术上的“森林”定义,暂不在本次调查的统计范围内。

中国“树口”普查

鱼缸中的尾巴带标签的施氏鲟鱼苗。确定性别后,雌鱼会被挑选出来,用于扩繁。施氏鲟与鳇的杂交后代,是我国目前生产“鱼子酱”的重要经济鱼种。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

用无人机搭载热成像设备,能在夜晚对斑海豹进行种群监测。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

酸枣叶子互生,枝条会长成相对规律的折线状。冬季落叶后,看起来就像有机物的结构式图案,所以有江湖外号“有机化学树”。

中国枣江湖

四川雅安的鲟鱼养殖基地。“北鱼南养”是我国科研工作者开创的一种高效养殖方式,在北方的冷水中繁育“鲟龙1号”等杂交鲟,鱼苗运到温暖、鱼生长期长的南方饲养。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

出海巡护一般乘坐快艇,一两天出一次,但每天都要用无人机监测。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

原产北美的匙吻鲟是一种滤食性鱼类,它们经常张着大嘴四处巡游。

鳇鱼 中国最大淡水鱼沉浮录

刚出生几天的斑海豹宝宝,身披白色胎毛,像个小雪球,只能待在浮冰上。出生后20天左右,小海豹开始换毛。等防水的斑点新装换好了,皮下脂肪也足够厚了,小家伙才能下水开启海洋生活。

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

△ 跳虫(昆虫纲弹尾目)在洞穴生境中尤其多样,通常仅1毫米长,遇危险会弹射逃离。图中为帕索老师在泰国洞穴中发现的多种跳虫。

去泰国雨林上生态课

这个不起眼的洞穴水坑里,帕索老师发现一种通体粉红的水虱新种。

去泰国雨林上生态课

美国大学的“假期课程”:

行万里路去“实习”

在美国的许多大学,寒暑假也有“假期课程”供学生选修。其课程常由老师自由设计,也不受地域限制。如生态相关专业的假期课常在国外开办,请世界各地的教师联合授课,学生既能深入不同的自然环境实地考察,又有机会与异国师生亲密交流。此类假期课程很受欢迎,尽管开支较大,但学生们常“自筹”经费参加。

去泰国雨林上生态课

远观泥滩晒鱼干 近看肥饺萌又憨 辽河口斑海豹群像写真

负子蝽除了切碎做成辣酱,泰国人也会把它整个炸来吃。

去泰国雨林上生态课

中华鲟自然繁殖有多难?

中华鲟对产卵环境的要求十分严苛:水温要在18~20℃,水流速度要快,水中溶氧量要高,含沙量要低……由于水利建设影响,一些它们祖祖辈辈的产卵场通行不畅,难以到达,而找到合适的新地方可不容易。

近年研究还发现,体型较小的长江鲟在野外繁殖时,需要大量亲鱼高密度聚集,以便刺激排卵和体外受精。而目前野生中华鲟数量既少,又缺乏可供聚集的大型产卵场,难以举办类似的“集体婚礼”。

图为随着中华鲟人工繁育成熟,目前在长江沿岸人工投放幼鲟,已成常态。投放的幼鲟通常为1龄、3龄或5龄,年龄较大者预期成活率也更高。

中华鲟 “长江鱼王”前路漫漫